▲ LG전자가 'AI 반도체 생태계'서 새로운 B2B 먹거리를 찾고 있다. <비즈니스포스트>

AI 데이터센터에 필수적인 냉각 솔루션 사업에 힘을 주고 있으며, 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 장비까지 개발하겠다고 나섰다.

조주완 LG전자 대표이사 사장은 AI 반도체 시장이 급격히 커지고 있는 만큼, 반도체 전후방 사업에서 새로운 성장동력을 확보할 필요가 있다고 판단한 것으로 분석된다.

18일 전자업계 취재를 종합하면 LG전자가 26년 전 포기했던 반도체 산업에 다시 진출하기 위한 움직임을 보이고 있다는 해석이 나온다.

LG전자 에코솔루션(ES)사업본부는 본격적으로 AI 데이터센터 냉각 시장을 공략하고 있다.

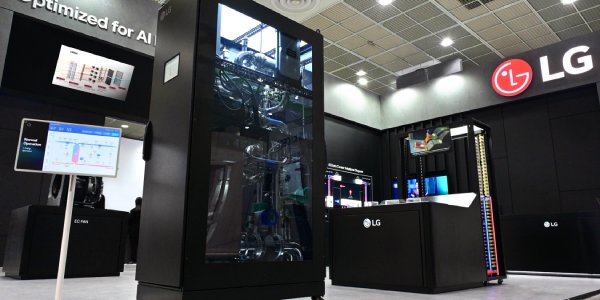

칠러를 이용해 데이터센터 내부 온도를 낮추는 공기냉각 솔루션과 함께 올해 하반기에는 액체냉각 솔루션을 상용화한다는 청사진을 제시했다.

액체 냉각 솔루션은 고발열 부품인 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU) 등에 냉각판(콜드 플레이트)을 부착하고 냉각수를 흘려 보내 직접 열을 식히는 방식이다. 공간을 적게 차지하면서도 에너지 효율이 뛰어나 차세대 기술로 각광받고 있다.

이재성 LG전자 ES사업본부장 부사장은 지난 8일 기자간담회에서 “엔비디아에 AI 서버용 액체냉각 솔루션을 공급하기 위해 인증 절차를 진행하고 있다”며 “올해 데이터센터 냉각솔루션 수주는 전년 대비 3배 이상 늘어날 것”이라고 말했다.

HBM 제조의 핵심 장비인 ‘본더’ 시장 진출도 추진하고 있다.

LG전자 생산기술원은 2일 경기도 고양 킨텍스에서 열린 '나노코리아 2025'에서 HBM 하이브리드 본더 개발을 준비하고 있다고 밝혔다. 양산 예상 시점은 2028년이다.

기존에 HBM 제조에 활용되던 열압차(TC) 본더와 달리 하이브리드 본더는 D램과 D램 사이에 ‘범프’를 생략함으로써 HBM을 더 얇게 생산할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 그만큼 기술 난이도가 높고 공정이 복잡해서 상용화가 쉽지 않고, 가격도 TC 본더보다 배 이상 비싸다.

▲ 인공지능(AI) 데이터센터 액체 냉각 솔루션인 '냉각수 분배 장치(CDU)'. < LG전자 >

AI 반도체 수요가 급증하면서 반도체 자체뿐만이 아니라 이를 생산할 장비, 반도체 열관리 시스템 등의 필요성과 시장이 함께 커지고 있기 때문이다.

시장조사업체 아리즈튼에 따르면 세계 데이터센터 냉각 시장은 연평균 성장률이 16.5%에 달하며, 2030년에는 407억 달러(약 55조 원)에 이를 것으로 예상된다.

또 시장조사업체 베리파이드마켓리서치는 하이브리드 본더 시장이 2024년 약 7조3천억 원에서 2033년 19조3400억 원 규모로 성장할 것이란 전망을 내놓았다.

게다가 HBM 장비나 데이터센터 냉각 솔루션은 기업 고객의 요구에 따라 맞춤형 제품·서비스 제공이 가능한 B2B 사업인 만큼, 부가가치가 높으며 진입장벽을 구축하기도 상대적으로 유리하다.

조주완 사장은 9일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “AI 데이터센터 시대를 맞아 지능형 냉난방 솔루션 혁신을 제공하는 데 집중하고 있다”며 “LG전자 ES사업부는 AI 데이터센터를 위한 첨단 냉난방 시스템을 포함한 산업·상업용 B2B 수익원을 확대할 것”이라고 말했다.

조 사장은 2030년까지 전체 매출에서 B2B 비중을 45% 수준까지 늘리겠다는 목표를 제시하기도 했다.

LG그룹은 반도체 사업에서 아픈 기억을 갖고 있다.

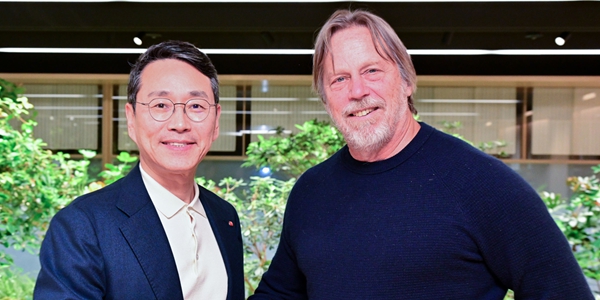

▲ 조주완 LG전자 대표이사 사장(왼쪽)과 짐 켈러 텐스토렌트 최고경영자(CEO)가 2024년 11월 AI 반도체 협업을 논의한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. < LG전자 >

1999년 정부 주도의 ‘빅딜’로 원치 않게 현대전자에 LG반도체 넘기며 반도체에서 손을 뗀 것이다. LG반도체와 현대전자의 합병으로 만들어진 하이닉스반도체는 현재 AI 반도체 강자로 떠오른 SK하이닉스의 전신이다.

고 구본무 LG그룹 회장은 당시 반도체 빅딜에 관여했던 전국경제인연합회(한국경제인협회)에 발길을 끊었을 정도로, 충격이 컸던 것으로 전해졌다.

하지만 AI 반도체가 전체 산업에 미치는 영향이 막대해지고 있는 만큼. LG그룹도 보고만 있을 수는 없게 됐다.

LG전자는 반도체 제조 등 자본집약적 분야보다는 기술집약적인 시장을 공략하는 방향으로 반도체 생태계 진입을 노리고 있는 것으로 분석된다.

최근에는 600명 규모의 석박사급 인공지능(AI) 반도체 설계 인력을 확보, 스마트홈을 중심으로 AI 칩도 개발하고 있는 것으로 알려졌다. 조주완 사장은 지난해 11월 캐나다 AI 반도체 스타트업 텐스토렌트의 짐 켈러 최고경영자(CEO)를 만나 협업을 논의하기도 했다.

김동원 KB증권 연구원은 “LG전자는 장기적으로는 브로드컴처럼 맞춤형 AI 칩 개발까지 사업 확장이 가능할 것”이라며 “AI 데이터센터 열관리 솔루션에서는 기존 공랭식 방식에서 수랭식과 차세대 표준으로 부각되는 액침냉각 등으로 사업구조를 전환하고 있다”고 말했다. 나병현 기자

![[코스피 5천 그늘①] 증시 활황에도 못 웃는 LG그룹, 구광모 '체질 개선'과 '밸류업'으로 저평가 끊나](https://businesspost.co.kr/news/photo/202602/20260209151542_142553.jpg)

![[코스피 5천 그늘②] 롯데그룹 주주 흥 돋는 카드 안 보인다, 신동빈 유통·화학 계열사 '시장 소외'에 속앓이](https://businesspost.co.kr/news/photo/202601/P_20260127151310_76677.jpg)