▲ 중국의 HBM 등 인공지능 반도체 관련 기술이 빠르게 발전해 글로벌 경쟁사를 위협하고 있다는 관측이 제시됐다. 중국 창신메모리(CXMT)의 반도체 홍보용 이미지.

특히 SK하이닉스와 삼성전자가 주도하는 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서 중국의 추격이 가속화되고 있는 점은 한국 반도체 산업에 중장기 리스크로 꼽힌다.

영국 이코노미스트는 9일 “화웨이를 비롯한 중국 반도체 기업들에 낙관론이 퍼지고 있다”며 “중국의 인공지능 기술 역량이 미국의 견제를 극복하고 있기 때문”이라고 보도했다.

미국 정부는 조 바이든 전 대통령과 도널드 트럼프 대통령 임기에 걸쳐 중국의 인공지능 산업 발전을 막기 위한 반도체 수출규제 등 조치를 점차 강화해 왔다.

엔비디아를 비롯한 상위 기업의 고성능 반도체가 중국 빅테크 업체들의 빠른 역량 강화에 기여하고 있다는 판단이 반영됐다.

그러나 이코노미스트는 텐센트와 알리바바 등 현지 기업이 이미 다수의 대규모 인공지능 데이터센터를 운영하고 있다며 ‘딥시크’ 등장 이후 상황이 더욱 나아졌다고 전했다.

중국에서 개발한 딥시크의 인공지능 모델은 엔비디아 고성능 반도체에 크게 의존하지 않고 충분한 성능을 구현할 수 있는 기술 발전 방향을 현지 기업들에 제공했기 때문이다.

이코노미스트는 화웨이를 비롯한 중국 업체의 인공지능 반도체 기술 개발도 이러한 추세에 기여했다고 분석했다.

화웨이 인공지능 반도체는 엔비디아 제품보다 성능이 떨어지지만 다수의 반도체를 결합해 활용하는 방식으로 성능 격차를 극복한 것으로 전해졌다.

이코노미스트는 화웨이 이외에 캠브리콘과 하이곤 등 다수의 현지 업체가 엔비디아 인공지능 반도체를 대체할 수 있는 기술 상용화에 속도를 내고 있다고 보도했다.

중국 메모리반도체 기업 CXMT의 자체 HBM 상용화 노력도 주목할 지점으로 꼽혔다.

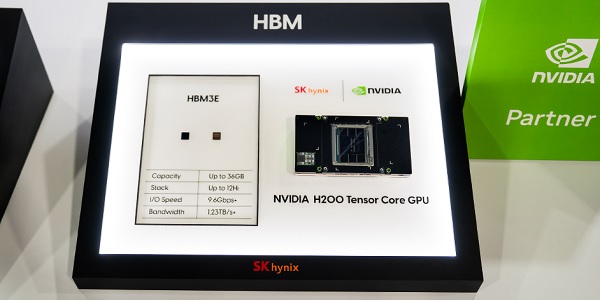

▲ SK하이닉스가 엔비디아에 공급하는 HBM3E 메모리 전시용 샘플.

HBM은 엔비디아 인공지능 반도체에 필수로 활용되는 고사양 인공지능 반도체다. 현재 SK하이닉스와 삼성전자가 전 세계 시장을 사실상 과점하고 있다.

SK하이닉스와 삼성전자는 빠르게 증가하는 HBM 수요에 적극 대응해 생산량을 늘리고 차세대 규격 기술 개발에도 집중하며 이를 핵심 성장 동력으로 내세우고 있다.

하지만 이코노미스트는 “CXMT는 SK하이닉스와 삼성전자, 미국 마이크론의 HBM 기술력을 빠르게 추격하고 있는 것으로 평가된다”고 전했다.

이는 한국 반도체 기업에 중장기적으로 리스크가 될 수 있다. HBM 시장에서 과점체제가 무너지면 공급 과잉과 가격 경쟁 등에 취약해질 수 있기 때문이다.

중국은 미국 정부가 주도한 규제로 다른 국가에서 수입하기 어려워진 반도체 핵심 생산 장비를 개발해 자급체제를 강화하는 데도 성과를 내고 있는 것으로 분석된다.

이코노미스트는 중국이 이러한 노력에도 인공지능 반도체 시장에서 완전히 독립된 공급망을 구축해 기술 격차를 완전히 따라잡는 일은 쉽지 않을 것이라고 바라봤다.

특히 미세공정 반도체 생산에 필수인 네덜란드 ASML의 극자외선(EUV) 장비를 사들일 수 없게 된 점이 중국 기업들에 가장 큰 약점으로 지목됐다.

엔비디아와 AMD 등 기업은 인공지능 반도체 주력 제품을 4나노 이하 공정으로 생산해 우수한 성능과 전력효율을 구현하는 반면 화웨이를 비롯한 기업은 SMIC의 7나노 미세공정 파운드리에 의존하고 있기 때문이다.

화웨이가 우회 경로를 활용해 대만 TSMC에 미세공정 반도체 생산을 맡기고 있었다는 정황도 파악됐지만 미국의 규제 강화로 이런 방식을 이어가기도 어려워졌다.

다만 중국 기업들이 미세공정 기술 분야에서 약점만 극복한다면 전 세계 경쟁사를 위협할 수 있는 수준의 역량을 단숨에 확보할 수 있다는 의미로 해석할 수 있다.

이코노미스트는 “화웨이는 이전에도 가능성이 낮아 보였던 업적을 달성한 전례가 있다”며 “중국 기업들이 자국 반도체 산업 발전을 생존에 핵심 요소로 판단하는 만큼 기술 발전을 위한 노력에 더욱 힘이 실릴 것”이라고 내다봤다. 김용원 기자

![[코스피 5천 그늘①] 증시 활황에도 못 웃는 LG그룹, 구광모 '체질 개선'과 '밸류업'으로 저평가 끊나](https://businesspost.co.kr/news/photo/202602/20260209151542_142553.jpg)

![[코스피 5천 그늘②] 롯데그룹 주주 흥 돋는 카드 안 보인다, 신동빈 유통·화학 계열사 '시장 소외'에 속앓이](https://businesspost.co.kr/news/photo/202601/P_20260127151310_76677.jpg)