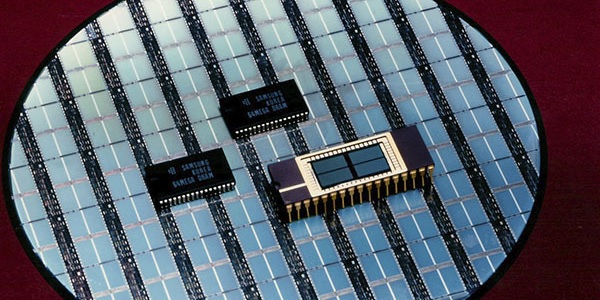

▲ 삼성전자가 반도체 분야에서 사업 진출 초기의 '이병철 정신'을 되찾아야 한다는 영국언론의 권고가 나왔다. 삼성전자에서 1993년 세계 최초로 개발한 64메가 D램 이미지.

메모리반도체뿐 아니라 시스템반도체 파운드리 시장에서도 삼성전자가 결실을 거두려면 이병철 삼성 창업주 시절의 과감한 의사결정 능력과 책임감을 갖춰야 한다는 권고도 이어졌다.

영국 이코노미스트는 현지시각으로 13일 논평을 내고 “삼성전자는 메모리반도체 시장에서 편안한 왕좌를 지키고 있다”며 “그러나 인텔과 같이 자만심을 가지는 일을 경계해야 한다”고 보도했다.

이코노미스트는 삼성전자가 D램과 낸드플래시 등 메모리 시장에서 선두로 자리잡게 된 배경을 ‘전투적’ 스타일의 직업정신과 업무체계에서 찾았다.

삼성전자가 이병철 삼성 창업주의 결단으로 1983년 처음 반도체시장에 뛰어든 뒤 교육 수준이 높은 근로자들의 성실한 근무 태도를 바탕으로 빠르게 성장할 수 있었다는 것이다.

삼성전자는 이후 공격적인 투자와 연구 개발을 통해 D램 시장에서는 30년, 낸드플래시 시장에서는 20년째 전 세계 선두를 지키고 있는 기업으로 거듭났다.

이코노미스트는 삼성전자의 이러한 압도적 시장 지배력이 SK하이닉스와 마이크론 등 경쟁사를 큰 격차로 앞서는 데 기여했다고 바라봤다.

삼성전자가 이러한 상황에서 최근 메모리반도체 생산 축소를 결정한 이유도 주목받았다.

특정 산업 분야의 선두 기업이 감산을 결정했다는 것은 업황이 부정적으로 바뀌고 있다는 의미지만 이에 더해 생산량을 줄여도 경쟁사들에 점유율을 따라잡히지 않을 것이라는 자신감을 반영하고 있다는 것이다.

다만 이코노미스트는 삼성전자가 섣부른 판단을 경계해야 한다고 바라봤다. 삼성전자의 메모리 반도체 선두 지위가 언제까지나 유지될 수 있을 것이라고 판단하기 어렵기 때문이다.

삼성전자가 SK하이닉스와 마이크론에 메모리반도체 기술 경쟁력을 점차 빼앗기고 있다는 점이 중요한 이유로 꼽혔다.

이코노미스트는 장기간 세계 반도체 매출 1위 자리를 지켜 온 인텔이 2010년대 후반부터 시스템반도체 시장에서 점차 선두 지위를 유지하기 어려워졌다는 점을 반면교사로 제시했다.

인텔이 시스템반도체 미세공정 기술력에서 장기간 최상위 업체로 자리잡고 있었지만 기술 개발에 소홀해진 뒤 삼성전자와 TSMC의 파운드리 공정에 빠르게 따라잡힌 일을 언급한 것이다.

삼성전자도 인텔과 같이 특정 반도체 분야에서 수십 년째 리더십을 지키고 있다는 데 만족한다면 경쟁사에 추격을 받아 지배력이 약화되는 결과로 이어질 수 있다는 의미다.

이코노미스트는 2030년까지 시스템반도체 1위 기업에 오르겠다는 삼성전자의 중장기 목표도 지금으로서는 달성하기 어려울 것이라는 전망을 내놓았다.

삼성전자가 한국 용인에 대규모 시스템반도체 공장 단지를 구축하겠다는 계획을 내놓는 등 투자 확대에 힘을 싣고 있지만 이러한 전략만으로는 시장 점유율을 높이기 쉽지 않기 때문이다.

이코노미스트는 특히 삼성전자가 파운드리 경쟁사인 TSMC의 기술을 앞서 나가고 있지만 점유율을 빼앗아오는 데 고전하고 있다는 점을 근거로 들었다.

삼성전자가 TSMC를 추격하려면 투자 확대보다 더 과감한 변화가 필수적이라는 의견도 나왔다.

시스템반도체를 직접 개발도 하고 고객사 제품 위탁생산도 하는 지금의 사업 구조는 이해관계 충돌로 이어질 수밖에 없어 애플 등 고객사의 선택을 받기 어렵다는 것이다.

결국 이코노미스트는 삼성이 ‘이병철 정신’을 되찾아야 하는 과제를 안고 있다고 바라봤다. 당장 인텔의 사례만 보더라도 삼성전자가 어떤 결과를 맞이할 리스크를 앞두고 있는지 깨달아야만 한다는 것이다.

이코노미스트는 삼성전자의 메모리반도체 감산 결정도 이병철 창업주에게는 충격을 주었을 만한 결정이라며 지금의 현실에 안주하지 않고 이병철 시대의 삼성과 같이 한국 국가대표로서 책임감을 느껴야 할 것이라고 지적했다.

해당 논평을 쓴 이코노미스트의 조셉 슘페터 칼럼니스트는 국제 경제와 거시경제 등을 주제로 한 칼럼을 주로 기고하고 있다. 김용원 기자

![[코스피 5천 그늘①] 증시 활황에도 못 웃는 LG그룹, 구광모 '체질 개선'과 '밸류업'으로 저평가 끊나](https://businesspost.co.kr/news/photo/202602/20260209151542_142553.jpg)

![[코스피 5천 그늘②] 롯데그룹 주주 흥 돋는 카드 안 보인다, 신동빈 유통·화학 계열사 '시장 소외'에 속앓이](https://businesspost.co.kr/news/photo/202601/P_20260127151310_76677.jpg)