[비즈니스포스트] 최주선 삼성SDI 대표이사 사장이 정부 주도 에너지저장장치(ESS) 사업을 계기로 배터리 사업 반등을 노린다.

정부는 지난 27일 2차 ESS 배터리 중앙계약 입찰 시장을 개설했다. 지난 1차 입찰에서 전체 물량 가운데 76%를 확보한 삼성SDI가 이번에도 좋은 성적을 거둘지 주목된다.

!['1조' 2차 ESS 배터리 정부 입찰 돌입, 최주선 삼성SDI '삼원계 배터리 승부수' 이번에도 통할까]()

1차 입찰에선 삼원계가 아닌 리튬인산철(LFP) 배터리를 해외에서 도입하는 걸로 도전했던 LG에너지솔루션과 SK온에 비해 국내 생산한 삼원계 배터리를 경쟁력 있는 가격에 공급하는 조건을 내건 삼성SDI 전략이 주효했다.

하지만 2차 입찰에선 LG에너지솔루션과 SK온도 국내 생산한 LFP 배터리를 공급하는 조건을 갖추고, 화재 등 안전성 평가 배점이 늘어나 상대적으로 LFP배터리가 유리할 것으로 예상되기 때문에 삼원계 배터리를 들고나오는 삼성SDI에 유리한 상황이 아닐 수 있다는 관측이 나온다.

28일 관련 업계 취재를 종합하면 지난 1차 입찰에서 삼원계 니켈·코발트·알루미늄(NCA)을 내세워 대량 수주 이변을 만들어낸 최 사장의 전략이 이번 2차 입찰에서도 통할지 관심이 쏠리고 있다.

삼성SDI는 2024년 4분기 2567억 원의 영업손실을 기록한 뒤로 올해 3분기까지 적자가 이어지고 있다. 올해도 3분기에만 5913억 원의 적자를 냈다.

전기차 배터리 시장 침체에 따른 실적 악화 상황에서 최 사장은 정부 주도 ESS 사업을 발판 삼아 실적 반등을 이끌겠다는 계획이다.

정부는 올해 확정한 제11차 전력수급기본계획에서 2029년까지 2.22기가와트(GW) 규모의 ESS 도입을 결정했다. 사업 규모는 총 4조 원 이상이 될 것으로 보이며, 2038년까지 ESS 도입을 23GW로 확대하겠다는 목표도 설정했다.

지난 7월 정부는 563메가와트(MW) 규모 1차 ESS 입찰을 실시했다. 1조 원 규모에 달하는 1차 입찰에서 삼성SDI는 8곳의 사업지 가운데 6곳을 따냈다.

가격 경쟁력에서 앞선 LFP 배터리가 우세할 것이라는 업계 관계자들의 예상을 깨고, NCA 배터리를 들고나온 삼성SDI가 깜짝 승리를 거둔 것이다.

입찰 과정에서 최 사장의 국내 생산 전략이 유효했던 것으로 분석된다. LG에너지솔루션, SK온 등 경쟁사들이 미국과 중국에서 LFP 배터리를 생산하는 것과 달리 삼성SDI는 공급 물량 대부분을 울산 공장에서 생산하기 때문이다.

국내 생산에 따른 산업 기여도 등 비 가격 평가지표에서 높은 점수를 받은 것과 함께 가격 경쟁력을 앞세운 것이 통한 것으로 풀이된다.

2차 입찰은 육지와 제주에 각각 500MW, 40MW 총 540MW 규모로 역시 약 1조 원 규모다. 2026년 2월 우선협상대상자가 발표될 예정이며 준공 기한은 2027년 12월까지다.

정부는 지나친 가격 경쟁을 방지하고자 가격 평가지표 비중을 기존 60%에서 50%로 낮추고, 비 가격 평가지표를 40%에서 50%로 확대했다.

비 가격 평가지표 주요 항목은 국내 산업·경제 기여도, 화재 및 설비 안전성 등이다. 특히 화재 안전성 관련 점수가 22점에서 25점으로 확대된 것이 가장 큰 변화다.

2차 입찰을 앞두고 LG에너지솔루션과 SK온은 국내 LFP배터리 생산 체계 구축에 박차를 가하고 있다.

LG에너지솔루션은 지난 17일 충북 오창 공장에서 ESS용 LFP 배터리 국내 생산 추진 기념식을 개최했다. 2027년부터 본격 양산할 것으로 예상되며 연간 생산능력은 1기가와트시(GWh) 규모가 될 것으로 추정된다.

!['1조' 2차 ESS 배터리 정부 입찰 돌입, 최주선 삼성SDI '삼원계 배터리 승부수' 이번에도 통할까]()

SK온도 충남 서산 공장 일부 라인을 LFP 배터리 생산으로 전환하기로 결정했으며, 2차 입찰 물량은 이 곳에서 공급한다는 방침이다.

화재 안전성 평가 비중 확대도 삼성SDI에 불리하게 작용할 수 있다는 목소리가 나온다. LFP 배터리가 삼원계 대비 안정적인 화학 구조를 갖추고 있어 상대적으로 화재 위험이 낮은 것으로 평가되기 때문이다.

삼성SDI는 자사의 배터리 화재 관리 기술로 대응한다는 계획이다. 회사는 배터리 안전성을 높이고 열 확산을 차단하는 No-TP(Thermal Propagation) 기술을 개발하고 있다. 이 기술을 활용하면 배터리 내 셀과 셀 사이에 적용된 안전 소재와 하부 냉각판 등을 통해 다른 셀로 열이 전이되는 것을 물리적으로 차단할 수 있다.

삼성SDI의 주력 ESS제품 삼성배터리박스(SBB)에는 함침식 소화기술(EDI)을 적용하고 있다. 배터리 모듈 내부와 연결된 파이프로 소화 약제를 직접 분사해 화재 확산을 최소화할 수 있다.

업계 관계자는 비즈니스포스트와 통화에서 “안정적 국내 생산 체계를 구축하고 있는 삼성SDI가 2차 입찰에서도 성과를 낼 수 있을 것”이라며 “하지만 지난 1차 입찰과 같은 압도적 수주는 어려워 보인다”고 말했다. 최재원 기자

정부는 지난 27일 2차 ESS 배터리 중앙계약 입찰 시장을 개설했다. 지난 1차 입찰에서 전체 물량 가운데 76%를 확보한 삼성SDI가 이번에도 좋은 성적을 거둘지 주목된다.

▲ 최주선 삼성SDI 대표이사 사장(사진)의 삼원계 NCA 배터리 전략이 2차 ESS배터리 정부 입찰에서도 주효할지 관심이 집중된다. <그래픽 비즈니스포스트I>

1차 입찰에선 삼원계가 아닌 리튬인산철(LFP) 배터리를 해외에서 도입하는 걸로 도전했던 LG에너지솔루션과 SK온에 비해 국내 생산한 삼원계 배터리를 경쟁력 있는 가격에 공급하는 조건을 내건 삼성SDI 전략이 주효했다.

하지만 2차 입찰에선 LG에너지솔루션과 SK온도 국내 생산한 LFP 배터리를 공급하는 조건을 갖추고, 화재 등 안전성 평가 배점이 늘어나 상대적으로 LFP배터리가 유리할 것으로 예상되기 때문에 삼원계 배터리를 들고나오는 삼성SDI에 유리한 상황이 아닐 수 있다는 관측이 나온다.

28일 관련 업계 취재를 종합하면 지난 1차 입찰에서 삼원계 니켈·코발트·알루미늄(NCA)을 내세워 대량 수주 이변을 만들어낸 최 사장의 전략이 이번 2차 입찰에서도 통할지 관심이 쏠리고 있다.

삼성SDI는 2024년 4분기 2567억 원의 영업손실을 기록한 뒤로 올해 3분기까지 적자가 이어지고 있다. 올해도 3분기에만 5913억 원의 적자를 냈다.

전기차 배터리 시장 침체에 따른 실적 악화 상황에서 최 사장은 정부 주도 ESS 사업을 발판 삼아 실적 반등을 이끌겠다는 계획이다.

정부는 올해 확정한 제11차 전력수급기본계획에서 2029년까지 2.22기가와트(GW) 규모의 ESS 도입을 결정했다. 사업 규모는 총 4조 원 이상이 될 것으로 보이며, 2038년까지 ESS 도입을 23GW로 확대하겠다는 목표도 설정했다.

지난 7월 정부는 563메가와트(MW) 규모 1차 ESS 입찰을 실시했다. 1조 원 규모에 달하는 1차 입찰에서 삼성SDI는 8곳의 사업지 가운데 6곳을 따냈다.

가격 경쟁력에서 앞선 LFP 배터리가 우세할 것이라는 업계 관계자들의 예상을 깨고, NCA 배터리를 들고나온 삼성SDI가 깜짝 승리를 거둔 것이다.

입찰 과정에서 최 사장의 국내 생산 전략이 유효했던 것으로 분석된다. LG에너지솔루션, SK온 등 경쟁사들이 미국과 중국에서 LFP 배터리를 생산하는 것과 달리 삼성SDI는 공급 물량 대부분을 울산 공장에서 생산하기 때문이다.

국내 생산에 따른 산업 기여도 등 비 가격 평가지표에서 높은 점수를 받은 것과 함께 가격 경쟁력을 앞세운 것이 통한 것으로 풀이된다.

2차 입찰은 육지와 제주에 각각 500MW, 40MW 총 540MW 규모로 역시 약 1조 원 규모다. 2026년 2월 우선협상대상자가 발표될 예정이며 준공 기한은 2027년 12월까지다.

정부는 지나친 가격 경쟁을 방지하고자 가격 평가지표 비중을 기존 60%에서 50%로 낮추고, 비 가격 평가지표를 40%에서 50%로 확대했다.

비 가격 평가지표 주요 항목은 국내 산업·경제 기여도, 화재 및 설비 안전성 등이다. 특히 화재 안전성 관련 점수가 22점에서 25점으로 확대된 것이 가장 큰 변화다.

2차 입찰을 앞두고 LG에너지솔루션과 SK온은 국내 LFP배터리 생산 체계 구축에 박차를 가하고 있다.

LG에너지솔루션은 지난 17일 충북 오창 공장에서 ESS용 LFP 배터리 국내 생산 추진 기념식을 개최했다. 2027년부터 본격 양산할 것으로 예상되며 연간 생산능력은 1기가와트시(GWh) 규모가 될 것으로 추정된다.

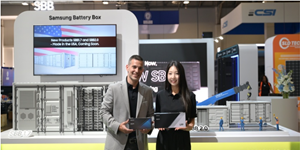

▲ 삼성SDI가 2025년 9월9일 미국 라스베이거스에서 열린 'RE+ 2025' 전시회에서 삼성배터리박스(SBB) 신제품 등 차세대 에너지저장장치(ESS)용 배터리 제품군을 선보이고 있다. <삼성SDI>

SK온도 충남 서산 공장 일부 라인을 LFP 배터리 생산으로 전환하기로 결정했으며, 2차 입찰 물량은 이 곳에서 공급한다는 방침이다.

화재 안전성 평가 비중 확대도 삼성SDI에 불리하게 작용할 수 있다는 목소리가 나온다. LFP 배터리가 삼원계 대비 안정적인 화학 구조를 갖추고 있어 상대적으로 화재 위험이 낮은 것으로 평가되기 때문이다.

삼성SDI는 자사의 배터리 화재 관리 기술로 대응한다는 계획이다. 회사는 배터리 안전성을 높이고 열 확산을 차단하는 No-TP(Thermal Propagation) 기술을 개발하고 있다. 이 기술을 활용하면 배터리 내 셀과 셀 사이에 적용된 안전 소재와 하부 냉각판 등을 통해 다른 셀로 열이 전이되는 것을 물리적으로 차단할 수 있다.

삼성SDI의 주력 ESS제품 삼성배터리박스(SBB)에는 함침식 소화기술(EDI)을 적용하고 있다. 배터리 모듈 내부와 연결된 파이프로 소화 약제를 직접 분사해 화재 확산을 최소화할 수 있다.

업계 관계자는 비즈니스포스트와 통화에서 “안정적 국내 생산 체계를 구축하고 있는 삼성SDI가 2차 입찰에서도 성과를 낼 수 있을 것”이라며 “하지만 지난 1차 입찰과 같은 압도적 수주는 어려워 보인다”고 말했다. 최재원 기자

![[코스피 5천 그늘①] 증시 활황에도 못 웃는 LG그룹, 구광모 '체질 개선'과 '밸류업'으로 저평가 끊나](https://businesspost.co.kr/news/photo/202602/20260209151542_142553.jpg)

![[코스피 5천 그늘②] 롯데그룹 주주 흥 돋는 카드 안 보인다, 신동빈 유통·화학 계열사 '시장 소외'에 속앓이](https://businesspost.co.kr/news/photo/202601/P_20260127151310_76677.jpg)

![[김재섭의 뒤집어보기] KT 이사회 뭇매가 기대를 낳는 이유,](https://businesspost.co.kr/news/photo/202511/20251106153113_81318.jpg)

![[여론조사꽃] 민주당 조국혁신당 합당, 양당 지지층 70% 안팎 '찬성'](https://businesspost.co.kr/news/photo/202602/20260209104958_80899.png)