▲ 2026학년도 대학수학능력시험이 치러진 13일 오후 대전 서구 서대전고에서 수능을 마친 수험생들이 시험장을 나서고 있다. <연합뉴스>

수험생들은 자유를 만끽하고 싶겠지만 아쉽게도 '논술 시즌'이 다가왔다.

지난 15일 건국대학교와 경희대학교, 고려대학교 등을 시작으로 많은 대학교에서 논술 시험이 치뤄진다.

우리 부모님 그리고 회사의 부장님도 논술을 봤을까? 그들이 입시 준비를 하던 시절에는 뭐가 중요했을까?

▲ 2026학년도 대학수학능력시험이 치러진 13일 오후 대전 서구 서대전고에서 수능을 마친 수험생들이 시험장을 나서고 있다. <연합뉴스>

1945년부터 1953년까지 '대학별 단독 시험제'가 실시됐다. 정부는 시험기일·과목만 일부 결정하고 출제·선발은 모두 대학 자율이었다. 그러나 입시 부정이 나타나자 1954년 '대학입학 국가연합고사' 및 '대학별 고사'를 실시했다.

연합고사를 거쳐 대학 입학 정원의 1.3배수까지 본고사 응시 자격을 부여했다. 그렇지만 수험생의 이중 부담 문제 등으로 1955년부터 1961년까지는 다시 대학별 단독 시험제로 돌아갔다.

5·16쿠데타 직후인 1962년 사립 대학의 입시 비리를 없앤다는 취지로 '대학입학자격 국가고사제'가 도입됐다. '국가고사 성적+대학별고사+면접' 등 총점으로 합격을 결정했다. 하지만 국가고사 탈락으로 인한 대량 미달사태 발생과 일률적 시험으로 대학 자율성을 저해한다는 비판으로 도입 1년 만에 변경됐다.

1963년 대학입학자격 국가고사제는 '국가고사(통과 시 입학자격 부여)→대학별 고사 실시' 방식이었다. 그렇지만 자격고사가 학생에게 이중 부담을 주고 고등학교가 자격고사 준비 기관으로 전락하며 대학 자율성이 무시됐다는 비판으로 폐지됐다. 1964년부터 1968년에는 다시 대학별 단독시험제를 치렀다.

1969년부터 1980년까지 대학은 대학별고사(본고사)를 실시하고 정부는 고교 교육 정상화를 위해 고교 교과목을 중심으로 '대학입학예비고사' 제도를 실시했다. 대체로 이들을 '본고사 세대' 또는 '예비고사 세대'로 부른다.

예비고사는 자격시험이었다. 학교에서 배우는 전 과목이 사지선다형 객관식으로 출제됐다. 여기서 수험생 절반 정도가 탈락했다. 이 관문을 통과하면 비로소 원하는 대학에 원서를 내고 그 대학이 출제하는 본고사를 치렀다.

이 당시 본고사는 국어·영어·수학 중심의 어려운 서술형 문제가 많아 변별력은 높았지만 결과적으로 사교육 수요를 유발하면서 1970년대 고액 과외가 성행하게 된다. '수학의 정석'과 '성문종합영어'가 이때 나와 베스트셀러가 됐다.

10년 가까지 진행된 본고사는 1980년 전두환 군사정권이 민심을 달래기 위해 '과외 전면금지'를 내건 '교육정상화 및 과열과외 해소방안'을 발표하면서 폐지됐다.

쿠데타로 정권을 잡은 신군부는 1980년 7월30일 국가보위비상대책위원회를 통해 대학 졸업정원제와 과외 전면 금지를 뼈대로 한 '7·30 교육조치'를 내놨다. 불법 과외를 하다 적발된 사회 지도층이 신문 사회면을 장식하는 일이 비일비재했다. 과외금지는 20년 후인 2000년 헌법재판소가 '과외금지법'을 위헌으로 결정하면서 역사 속으로 사라졌다.

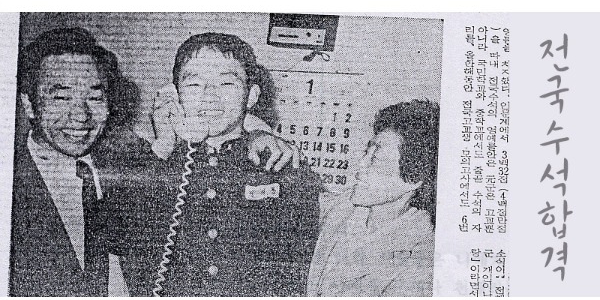

▲ 원희룡 전 국토교통부 장관(가운데)이 고3 수험생 시절 학력고사 전국수석의 영예를 안은 사실을 보도한 당시 신문 기사.

1982년부터 1993년까지 수험생들은 대학 입학 학력고사를 치렀다. '학력고사+내신'으로 선발하는 방식인데 사실상 학력고사 성적이 당락에 결정적이었다.

학력고사는 필기시험 320점에 체력장 20점을 합한 340점을 만점으로 했다. 이를테면 전국 수험생이 340점부터 0점까지 1점 단위로 순위가 한줄로 매겨지는 셈이었다. 이때는 전기와 후기, 전문대학 전형이 별도로 차례로 진행됐다.

이때 수험생들은 '학력고사 세대'로 불리는데 당시 학력고사 전국 수석은 언론에 스포트라이트를 받았다. 정치인 가운데 원희룡 전 국토교통부 장관이 1982학년도 대입 학력고사에서 340점 만점에 332점을 받아 전국 수석을 차지했다.

그렇지만 암기 위주의 경쟁 교육을 유발하고 대학을 점수대로 서열화한다는 비판이 커지면서 1994학년도 입시부터 '대학수학능력시험'(수능)으로 전환됐다.

아울러 1988년에는 대학 지원 방식을 수험생들의 이른바 '눈치작전'을 예방하기 위해 '선 지원 후 시험'으로 변경했다. 수험생이 가고자 하는 대학과 학과를 미리 지원하고 그곳에서 학력고사를 치르는 방식이었다.

▲ 1997학년도 대학수학능력시험장 앞에서 선배들을 응원하는 후배들의 모습. <국가기록원>

수능은 미국 대학 입학시험인 SAT를 본떠 만들었다. 기존 대입 시스템의 문제로 지적됐던 암기 위주를 철폐하고 논리적 사고 및 종합적 고등 사고 능력을 평가하는 것을 목적으로 했다.

교육 당국은 1980년대 중반부터 수능 도입을 준비했고 1990년 12월부터 1992년까지 7차례에 걸친 실험 평가까지 마쳤다. 당초 도입 시기는 1993학년도 대입으로 잡았으나 준비 부족 문제로 1년 연기 끝에 1994학년도 입시부터 수능을 시작했다.

하지만 수능의 도입은 당초 예견했던 것보다 더 큰 혼란을 야기했다. 도입 첫해 8월과 11월 두 차례 시험을 치렀으나 난이도 조절에 실패하면서 바로 다음 해부터 1회로 축소됐다. 난이도가 다른데 점수를 보정할 방법이 없었기 때문이다.

'불수능'(어렵게 출제된 수능)과 '물수능'(쉽게 출제된 수능)을 반복하는 들쭉날쭉한 난이도는 10여 년간 이어졌다. 전년보다 갑자기 어려워진 2002학년도 수능에선 시험 도중 수험생이 자살하는 사건까지 벌어졌다.

1994~1996년까지는 수능과 고교 내신, 대학별 고사가 병행됐다. 각 대학이 자율적으로 대입전형요소 반영비율과 방법을 결정했다.

이어 1997~2001년엔 수능과 학교생활기록부(학생부), 대학별 고사 점수를 반영했다. 이 체제는 2002~2007년에도 유지됐다. 또한 선택형 수능이 도입되고 직업탐구 영역이 신설됐다.

2008년 대입에선 '등급제'가 나왔다. 수능 성적은 등급으로만 제공했다. 표준점수와 백분위 점수는 수험생조차 알 수 없었다. 2009학년도 수능부터는 다시 표준점수, 백분위가 부활했다. 입학사정관 전형과 사회배려자전형이 활성화되는 등 입시 방법이 다양해지기도 했다.

▲ 유튜브에 업로드 된 '정시파이터를 꿈꾼다면 지금 꼭 봐야 할 고민 상담 [입시상담반]' 영상 미리보기 사진(썸네일). <유튜트 채널 '유니브 클래스'>

2013년 등장한 대입전형 간소화 방안은 입시제도의 큰 변화를 가져왔다.

수시는 학생부종합전형, 학생부교과전형, 논술, 실기 위주 4개 전형으로 개편됐다. 정시는 수능, 실기 위주 2개 전형으로 개편했다. 2015년도부터는 공인어학성적·교외수상 등 학교 외부 실적은 평가에서 배제하고 학생부 중심의 평가로 전환했다.

학생부 기재에서는 진로선택동기 기재, 비교과활동 학생부 기재, 수상실적 실제 참가인원 병기 등이 개선됐다. 대입 정책을 3년3개월 전에 발표하고 대학별 입시계획 발표 법제화 등 사전예고제가 실시됐다.

특히 입학사정관 전형을 개편한 '학종'(학생부종합전형)이 도입됐는데 일각에선 이 시기부터 사실상 '수능 세대' 대신 '학종 세대'라고 분류한다.

수시모집 확대와 학종 도입으로 수능의 비중은 축소됐다. 대신 고등학교 1, 2학년 당시 내신 시험을 망치면 좋은 대학에 들어가기 힘들어지는 결과가 발생했다. 이에 등장한 것이 '정시 파이터'다.

정시 파이터는 내신이나 포트폴리오 구성 등에서 좋은 성과를 내지 못해 학교 성적이나 생활을 무시하고 수능(정시 전형)에만 이른바 '올인'하는 학생들이다.

최근에는 일부 과목을 시작으로 수능 절대평가 전환을 추진하고 있다. 향후에는 '자격고사'로 변화될 가능성도 커졌다.

최교진 부총리 겸 교육부 장관은 지난 9월18일 국회 대정부 질문에 대한 답변을 통해 "대학수학능력시험과 고등학교 내신 절대평가 전환을 다음 대학 입시 개편 때까지 준비하겠다"고 밝혔다. 조성근 기자

![[코스피 5천 그늘①] 증시 활황에도 못 웃는 LG그룹, 구광모 '체질 개선'과 '밸류업'으로 저평가 끊나](https://businesspost.co.kr/news/photo/202602/20260209151542_142553.jpg)

![[김재섭의 뒤집어보기] KT 이사회 뭇매가 기대를 낳는 이유,](https://businesspost.co.kr/news/photo/202511/20251106153113_81318.jpg)

![[여론조사꽃] 민주당 조국혁신당 합당, 양당 지지층 70% 안팎 '찬성'](https://businesspost.co.kr/news/photo/202602/20260209104958_80899.png)