|

||

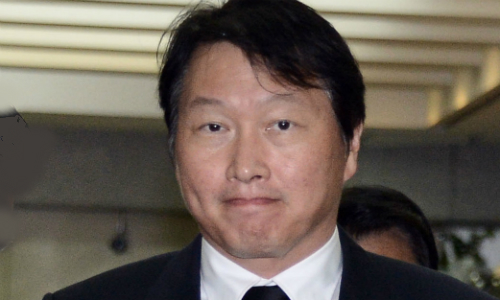

| ▲ 최태원 SK그룹 회장. | ||

최태원 SK그룹 회장이 LG실트론 잔여지분 49% 인수와 관련해 고심이 깊어질 것으로 보인다.

SK그룹의 지주회사인 SK는 올해 초 LG그룹으로부터 LG실트론 지분 51%를 6200억 원에 인수하며 경영권을 확보했는데 나머지 49%를 보유한 주주들이 나머지 지분도 사달라고 SK그룹을 압박하고 있다.

◆ LG실트론 49% 주주, SK 압박

2일 업계에 따르면 LG실트론 주주인 옛 보고펀드 채권단과 KTBPE는 최근 보유한 LG실트론 지분 49%의 공동매각을 추진하기로 합의하고 매각주관사로 삼일PwC를 선정했다.

LG실트론의 잔여지분 49%는 우리은행 등 채권단이 29.4%, KTB PE가 19.6%를 보유하고 있다.

이들의 지분매각 시도는 SK그룹이 지분매입에 나서도록 압박하는 것으로 업계는 보고 있다.

보고펀드와 KTBPE는 2007년 동부그룹으로부터 LG실트론 지분 49%를 사들였다. 보고펀드는 지분 29.4%를 4246억 원에, KTB PE는 지분 19.6%을 2832억 원에 인수했다.

LG실트론이 태양광사업 실패 등으로 실적이 악화되자 보고펀드는 연체이자를 감당하지 못해 2014년 인수금융 부도(디폴트)를 냈고 보고펀드가 보유했던 지분은 채권단으로 넘어갔다. KTB도 비슷한 상황을 맞았지만 다른 재원으로 이자를 막아가며 최근까지 3차례나 만기를 연장했다.

SK는 올해 초 LG실트론 지분51%를 6200억 원(1주당 1만8138원)에 인수하자 이들은 SK그룹이 나머지 지분 49%도 비슷한 가격에 인수해주길 원했다. 그러나 SK는 이런 요청을 거부한 것으로 알려졌다.

채권단과 KTBPE는 LG실트론 지분 49%를 통해 LG실트론의 경영권은 확보할 수 없지만 최대주주인 SK를 제한적으로 압박할 수 있다는 입장을 보이고 있다.

LG실트론의 이사회는 7명으로 구성되어 있는데 이 가운데 49%주주 몫으로 배정된 자리는 2명이다. 경영권에 영향을 끼칠 수는 없지만 주요 안건이나 의결권 방해를 통해 간섭은 할 수 있다.

실제로 LG실트론 이사회에서 기타비상무 이사로 있던 변양호 전 보고펀드 공동대표는 2015년 보고펀드를 대신해 대표이사 해임안을 이사회 안건으로 올리기도 했다.

이 안건은 부결됐지만 규정상 LG실트론은 공시를 통해 이를 공개해야 했다. 일종의 ‘노이즈 마케팅’인 셈이다.

◆ 최태원, 어떻게 대응할까

최태원 회장이 LG실트론 잔여지분 49% 인수를 결심할 동기는 존재한다.

SK그룹은 인수합병을 하면 SK라는 브랜드로 회사를 변경했다. 하이닉스가 SK하이닉스로, OCI머티리얼즈가 SK머티리얼즈, 동양매직이 SK매직으로 바뀐 것이 대표적이다. 이 때문에 SK그룹이 LG실트론의 회사이름을 ‘SK실트론’으로 바꿀 가능성도 높다.

|

||

| ▲ 변양호 전 보고펀드 대표. | ||

특별결의는 주총에 출석한 주주 가운데 3분의 2이상, 즉 67%의 찬성이 필요하다. SK그룹이 단독으로 LG실트론 회사이름을 변경하기는 어렵다.

최태원 회장은 LG실트론 상장을 대안으로 제시할 가능성이 있다. 신주발행으로 신규자금을 모집하고 구주매출을 통해 채권단과 KTBPE가 지분을 매각하도록 하는 것이다.

LG실트론이 상장하기 위해서는 3년 연속으로 흑자를 내야 한다. 2015년 흑자전환에 성공했고 지난해에도 흑자를 낸 것으로 알려졌다. LG실트론이 올해도 흑자를 내면 상장요건을 충족한다.

최 회장이 49% 주주를 놓고 분리해 대응하는 전략을 쓸 가능성도 있다.

특히 KTBPE가 보유하고 있는 지분 19.6%만 매입하면 자금부담도 덜 수 있고 특별결의 요건도 채울 수 있다.

KTBPE는 LG실트론 지분 19.6%를 인수하면서 1400억 원을 빌렸다. KTBPE는 이자를 겨우겨우 막아가며 최근까지 3차례나 만기를 연장했다.

KTBPE가 만기연장을 무한정 담보할 수 없는 만큼 금융권으로 구성된 채권단과 입장이 다를 수밖에 없다.

업계의 한 관계자는 “SK그룹과 49% 주주 측의 신경전이 장기화될 가능성도 있다”며 “결국 지분의 가격을 어떻게 매길지가 관건”이라고 말했다. [비즈니스포스트 이승용 기자]

![[코스피 5천 그늘①] 증시 활황에도 못 웃는 LG그룹, 구광모 '체질 개선'과 '밸류업'으로 저평가 끊나](https://businesspost.co.kr/news/photo/202602/20260209151542_142553.jpg)

![[김재섭의 뒤집어보기] KT 이사회 뭇매가 기대를 낳는 이유,](https://businesspost.co.kr/news/photo/202511/20251106153113_81318.jpg)

![[여론조사꽃] 민주당 조국혁신당 합당, 양당 지지층 70% 안팎 '찬성'](https://businesspost.co.kr/news/photo/202602/20260209104958_80899.png)

![[조원씨앤아이] 서울시장 양자대결, 정원오 47.5% vs 오세훈 33.3%](https://businesspost.co.kr/news/photo/202601/20260127153647_266497.png)