![SK온-포드 배터리공장에 노조 영향력 커진다, 전미자동차노조 요구 받아들여]()

| ▲ 포드가 전미자동차노조(UAW)의 요구를 수용하며 배터리공장에서 노조의 영향력이 커질 가능성이 높아졌다. 포드와 SK온 합작법인 블루오벌SK의 전기차 배터리공장 조감도. <블루오벌SK> |

[비즈니스포스트] 포드가 전미자동차노조(UAW)와 임금 인상에 합의하면서 SK온과 공동으로 건설하는 합작 배터리공장에서 노조의 영향력을 키울 수 있도록 하는 조건을 포함했다.

SK온이 미국 전기차 배터리공장 가동을 시작한 뒤 노사갈등 및 인건비 부담에 직면하는 데 이어 LG에너지솔루션과 삼성SDI도 비슷한 상황에 놓이게 될 가능성이 높아졌다.

30일 로이터 보도에 따르면 전미자동차노조는 포드와 새로 체결하게 될 근로계약을 정식으로 승인했다.

노동자 평균 급여 인상과 저임금 직종 폐지, 초과수익 공유와 퇴직자 혜택 확대 등 내용이 담겼다.

전미자동차노조는 9월부터 GM과 포드, 스텔란티스를 포함한 미국 ‘빅3’ 자동차기업을 대상으로 임금 인상을 요구하며 대규모 파업 등 압박을 시작했다.

1개월 넘게 이어지던 파업사태가 노사 합의로 마침내 매듭을 짓게 된 셈이다.

로이터에 따르면 전미자동차노조는 사측을 향한 요구에 핵심으로 앞세우던 전기차 배터리공장 노동자 처우 개선과 노조 가입 확대 등 조건에도 포드의 동의를 얻은 것으로 파악된다.

노조는 GM과 포드, 스텔란티스가 한국 배터리업체와 합작법인 형태로 건설하는 배터리공장이 정식 근로계약 대상에 포함되지 않는다는 점을 비판하며 공세를 이어왔다.

배터리공장 노동자도 내연기관 자동차 및 부품공장 근무자와 동일한 포괄적 임금계약을 체결하고 전미자동차노조 가입을 보장받아야 한다는 것이다.

포드와 전미자동차노조 측은 모두 배터리공장과 관련해 자세한 합의 내용은 밝히지 않았다. 다만 노사협상 과정에서 노조의 요구가 받아들여졌다는 점만을 언급했다.

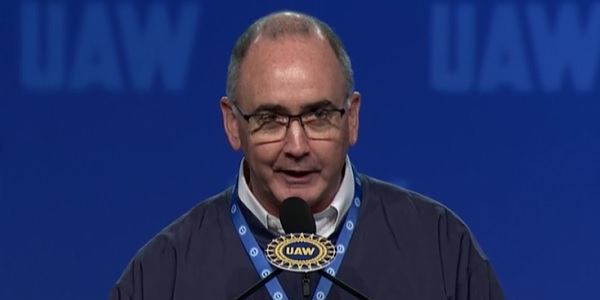

숀 페인 전미자동차노조 위원장은 포드와 임금협상 결과를 두고 “배터리공장 근무자들이 포괄적 근로계약 체결 대상에 놓이도록 하는 데 성과를 냈다”고 말했다.

![SK온-포드 배터리공장에 노조 영향력 커진다, 전미자동차노조 요구 받아들여]()

| ▲ 숀 페인 전미자동차노조(UAW) 위원장. <전미자동차노조> |

현재 포드와 테네시 및 켄터키주에 대규모 배터리 합작공장을 건설하고 있는 SK온도 자연히 이번 노사협상 결과에 영향을 받게 될 수밖에 없다.

전미자동차노조는 이미 GM과 비슷한 내용의 협상을 진행하며 LG에너지솔루션과 합작 배터리공장 노동자의 임금을 높이고 정식 근로계약에 포함되도록 하는 방안을 이끌어냈다.

GM과 미국에 두 곳의 전기차 배터리공장 건설 계획을 내놓은 삼성SDI 역시 GM과 노조의 협상 과정에서 비슷한 조건 아래 놓이게 될 공산이 크다.

결국 SK온과 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 미국에 진출한 한국 배터리 3사가 모두 현지 공장에서 노조의 영향력을 받을 수밖에 없는 상황에 놓인 셈이다.

전미자동차노조는 미국 최대 자동차노조이자 상당한 강성노조 성격을 띠고 있다. 이번에 미국 빅3 자동차기업과 임금협상에서 보여준 것과 같이 공격적인 요구를 내놓는 사례도 많다.

미국 주요 자동차기업이 노조의 파업 등 압박을 이기지 못하고 배터리공장 운영에 노조 관련 변수를 키우게 된 점은 자연히 한국 배터리 협력사에도 부정적인 요소로 자리잡을 수 있다.

전기차 배터리 생산공장도 향후 노조의 파업이나 추가 임금 인상 요구에 직면하면서 가동 차질 및 인건비 부담 가중 등 상황을 겪게 될 가능성이 높아졌기 때문이다.

SK온은 최근 포드와 켄터키에 설립하는 배터리공장 건설 및 가동 일정이 연기된 데 이어 노조 리스크까지 안게 되며 미국 사업과 관련한 불확실성을 안게 됐다.

LG에너지솔루션과 삼성SDI 역시 GM과 전미자동차노조 사이 임금협상이 정식으로 타결된다면 비슷한 상황에 놓이게 될 공산이 크다.

전미자동차노조는 포드의 다른 공장에서 일자리를 찾기 어려워진 근무자가 배터리공장으로 이직할 수 있도록 하는 권리도 얻어냈다고 전했다.

전기차와 배터리 분야에 숙련도가 낮고 임금 수준은 높은 인력이 전기차 배터리 생산공장에 유입될 가능성도 그만큼 높아지게 된 셈이다.

블룸버그는 “전미자동차노조의 파업은 GM과 포드 등 자동차기업에 상당한 비용을 치르도록 했다”며 전기차 판매량이 전반적으로 둔화되고 있는 점도 부담을 키우고 있는 상황이라고 바라봤다. 김용원 기자