| |

![이인원 자살, 롯데그룹 정책본부의 '원죄' 때문인가]() |

|

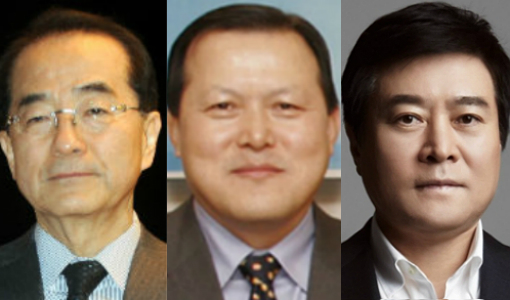

| ▲ 이인원 롯데그룹 정책본부장(왼쪽)과 황각규 정책본부 운영실장(가운데), 소진세 정책본부 대외협력단장. |

이인원 롯데그룹 정책본부장 부회장이 검찰소환 당일인 26일 스스로 목숨을 끊으면서 정책본부가 다시 주목받고 있다.

정책본부는 롯데그룹의 ‘심장’과도 같은 곳인데 검찰은 수사 초기부터 이곳을 주목했다. 이 부회장은 오랜기간 정책본부장을 맡아 누구보다 롯데그룹 구석구석을 잘 알고 있는 '원죄'에 짓눌려 자살을 선택했다는 시각도 있다.

이 부회장이 자살하면서 검찰의 정책본부 수사에는 차질이 빚어지게 됐는데 정책본부 공략에 실패한다면 검찰의 롯데그룹 수사가 유야무야 될 수 있다는 관측도 나온다.

롯데그룹 정책본부는 그룹의 전반적인 업무를 총괄하는 ‘컨트롤 타워’다. 그룹의 법무와 회계, 대외 홍보 등 중요 업무가 모두 이곳 정책본부를 통해 이뤄진다는 얘기다.

정책본부는 2004년 10월 그룹 경영관리본부를 확대해 개편하며 탄생했는데 초대 정책본부장은 신동빈 롯데그룹 회장(당시 부회장)이 맡았다.

정책본부에 있는 임원만 20여 명에 이르며 근무하고 있는 총인원은 250명 규모다.

신 회장의 ‘핵심 측근 3인방’은 모두 이곳에 포진하고 있다. 검찰이 롯데그룹 수사 초기부터 이곳에 ‘화력’을 집중한 것은 비자금 조성이 정책본부를 통해 이뤄졌을 것으로 판단했기 때문이다.

정책본부의 ‘핵심 3인방’은 자살한 이 부회장과 황각규 운영실장(사장)과 소진세 대외협력단장(사장)이다. 이들은 신 회장의 최측근으로 정책본부를 이끌며 롯데그룹의 인수합병(M&A) 등 중요사업에 깊숙이 관여해 왔다.

이 부회장은 정책본부의 총책임자로 경영과 관련한 주요 업무들을 총괄하는 역할을 맡았다. 그는 2011년부터 정책본부장을 맡아 왔다.

신 회장의 ‘복심’으로 통하는 황 사장은 특히 그룹 인수합병의 주역으로 알려져 있다. 그가 맡고 있는 정책본부 운영실은 롯데그룹 계열사의 경영활동을 조율하는 곳으로 정책본부에서도 핵심으로 꼽힌다.

소 사장은 롯데그룹 대관 및 홍보의 총책임자로 커뮤니케이션실을 이끌고 있다.

롯데그룹에 대한 검찰수사는 사실상 정책본부에 대한 수사라고 해도 과언이 아니다. 정책본부를 뚫으려는 검찰의 ‘창’과 어떻게든 이곳을 사수해 오너를 지키려는 롯데의 ‘방패’의 대결이라는 것이다.

검찰은 롯데그룹에 대한 수사가 시작된 뒤 두달을 넘긴 15일 ‘핵심 3인방’ 가운데 가장 먼저 소 사장을 참고인 신분으로 소환하면서 정책본부 공략에 본격 나섰다. 이어 25일엔 황 사장을 피의자 신분으로 소환해 밤샘 조사를 벌였다.

검찰은 ‘핵심 3인방’에 대한 소환을 마무리한 뒤 신 회장을 직접 겨냥한다는 방침을 세웠다.

하지만 세번째 소환 대상자인 이 부회장이 26일 자살하면서 검찰의 계획은 일단 틀어지게 됐다. 이 부회장에 대한 소환은 오너일가로 향하는 마지막 길목이었던 셈인데 예기치 못한 변수로 길이 막히게 된 것이다.

일각에서 이 부회장이 자신의 한몸을 던져 정책본부와 나아가 신 회장을 지키려 했다는 관측도 나온다.

재계의 한 관계자는 “이 부회장의 비중을 감안하면 그가 검찰에서 ‘하나도 모른다’고 얘기하기 어려운 측면이 있었을 것”이라며 “모든 것을 말할 수도, 그렇다고 아무것도 말하지 않을 수도 없는 그의 처지가 극단적 선택의 배경이 되지 않았을까 싶다”고 말했다.

검찰에 소환된 신 회장의 ‘가신’들은 한결같이 비자금 조성과 관련해 “신 회장의 지시는 없었다”며 ‘주군’의 방패막이를 자처했는데 이 점도 검찰 입장에서는 곤혹스럽다.

검찰이 비자금 조성에 신 회장이 관여했다는 뚜렷한 혐의점을 입증하지 못할 경우 이번 검찰 수사가 흐지부지될 수 있다는 관측이 제기되는 이유다.

검찰은 일정을 재검토하겠다고 밝혔지만 혐의 입증에는 자신감을 내비쳤다. 검찰 관계자는 “단기간 동안은 수사에 어려움을 겪겠다는 예상을 한다”면서도 “신 회장에 대한 혐의 입증 자체에 크게 영향을 준다고 생각하지 않는다”고 말했다. [비즈니스포스트 김재창 기자]