[비즈니스포스트]미소금융, 햇살론과 함께 은행의 대표적 서민 맞춤형 대출상품인 ‘새희망홀씨대출’이 외면받고 있다.

올해 상반기 실적만 보면 3년 연속 공급목표치를 채우지 못할 것으로 보인다. 고금리 흐름 속에 정책금융과 은행 자체 상생금융 상품 출시가 겹쳐 금리 경쟁력이 낮아졌다는 평가가 나온다.

![새희망홀씨 3년째 공급목표 미달 확실시, 서민금융 안전판 외면받는 이유 있다]()

| ▲ 서민 맞춤형 대출상품 새희망홀씨대출이 외면받고 있다. |

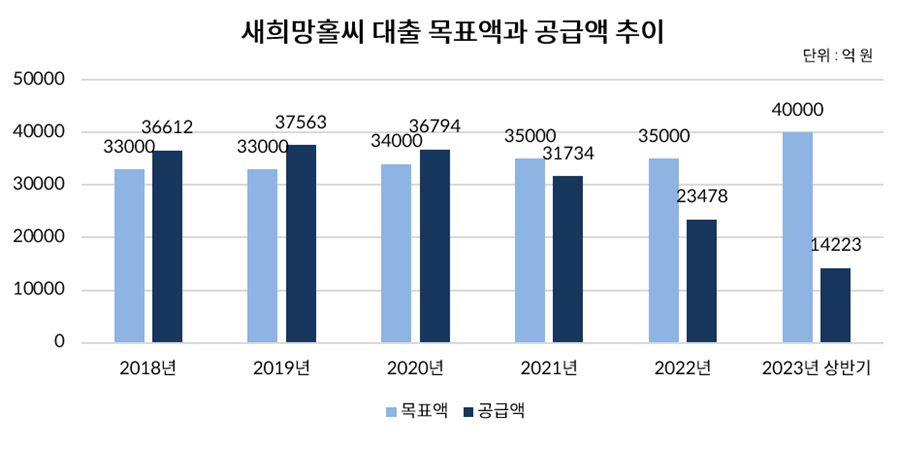

20일 금융감독원에 따르면 올해 상반기 새희망홀씨대출은 모두 1조4223억 원이 공급돼 연간 목표치인 4조 원의 절반에도 미치지 못했다. 올해 공급목표치를 채우지 못하면 3년 연속 미달이다.

새희망홀씨대출은 평소 은행권 대출이 어려운 서민을 지원하기 위해 2010년 11월에 출시된 상품으로 해마다 금융감독원을 통해 공급실적이 공개되고 있다.

세부적으로는 연소득 5천만 원 이하이면서 개인신용평점 하위 20%이거나 연소득 4천만 원 이하인 사람에 연 10.5% 상한, 최대 3500만 원 이내에서 돈을 빌려주는 상품이다. 1년 이상 성실상환자에는 500만 원 추가 지원과 우대금리 등의 혜택이 주어진다.

은행 대표 서민금융상품으로 자리매김했기 때문에 은행권에서는 줄세우기나 목표치 초과달성이 화제가 되기도 했지만 이 같은 흐름이 사라진 것이다.

올해는 은행별로 편차가 있었던 것으로 파악된다. 공급목표액에 도달하지 못한 곳이 훨씬 많은 것으로 알려졌다.

A시중은행 관계자는 “은행별로 편차가 발생한 것은 특정 은행이 늘었다기보다는 다른 은행이 상대적으로 저조했던 영향이 있다”며 “저조했던 은행들은 이제 목표치를 채우지 못한 것으로 보인다”고 설명했다.

![새희망홀씨 3년째 공급목표 미달 확실시, 서민금융 안전판 외면받는 이유 있다]()

| ▲ 새희망홀씨 대출 목표액 및 공급액 추이. 금융감독원 자료 가공. |

주된 원인은 신용대출 감소 흐름 속 금리경쟁력 악화가 꼽힌다. 금리가 오르면서 신용대출 수요가 줄어드는 가운데 금리가 다른 상품보다 높은 편에 속한다는 것이다.

예컨대 청년에게는 유사한 혜택을 제공하는 우리은행의 ‘청년도약대출’은 확정금리로 연 5% 상품이다. 은행별로 다르지만 최대 10.5%의 이자를 요구하는 새희망홀씨대출의 경쟁력이 확연히 떨어진다.

다른 정책금융상품과 비교하더라도 마찬가지다. 우리은행 ‘청년도약대출’은 확정금리로 연 5%를 제공하고 있다.

B시중은행 관계자는 “새희망홀씨대출 차주는 지점 고객으로 유치하는 효과를 누릴 수도 있기 때문에 일선 영업점에서는 신경을 많이 쓴다”면서도 “기준금리 인상에 대출 수요 자체가 줄어들어든 영향이 있었다”고 바라봤다.

올해는 특히 다른 정책금융상품과 은행 자체 상생금융방안이 쏟아졌다는 점도 새희망홀씨대출 공급액 감소에 영향을 미쳤다는 시각도 있다.

C시중은행 관계자는 “햇살론처럼 정책 서민금융지원 상품이 새희망홀씨만 있는 것은 아니다”며 “예를 들어 햇살론 같은 경우에는 실적이 나쁘지 않은데 은행이 새희망홀씨 취급을 꺼린 것은 아니다”고 바라봤다.

그러면서 “올해 은행 자체 상생금융방안도 여러 곳에서 나왔기 때문에 새희망홀씨대출 실적이 저조한 것으로 보인다”고 덧붙였다.

다만 서민의 돈줄이 점점 말라간다는 경고음이 곳곳에서 들려오고 있다.

금융위가 지난해 9월 최저신용자를 위해 내놓은 ‘최저신용자 특례보증’은 달마다 취급기관에 ‘오픈런’을 해야 겨우 대출을 받을 수 있는 상품이 되어버린 상태다. 올해 3월 나온 소액생계비대출은 연 15%를 넘기는 금리에도 신청 홈페이지가 마비될 정도로 흥행을 거뒀다.

1금융권 서민금융상품으로서 새희망홀씨대출의 역할 또한 중요한 상황인 셈이다.

금융감독원은 흐름을 반전시키기 위해 우대금리를 주고 소득기준을 완화하는 방안을 내놓은 상태다.

6월부터 적용된 새희망홀씨 운용규약에 따르면 연소득 기준은 3500만 원 이하에서 4천만 원 이하로, 연소득 4500만 원 이하 및 신용평점 하위 20% 이하는 연소득 5천만 원 이하 및 신용평점 하위 20% 이하로 완화됐다.

청년우대금리 적용대상도 만 29세에서 만 34세 이하로 늘어났다.

금감원은 “하반기에도 신규고객 발굴 등을 통해 공급을 늘리고 금리인하와 특화상품 출시 등을 계속해서 추진하겠다”며 “어려움을 겪는 저소득·저신용 차주 지원을 강화해 새희망홀씨가 서민금융 ‘안전판’으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 김환 기자