![보험사들 짓누르는 '착한 부담', 교육세·생산적 금융에 상생보험 가세]()

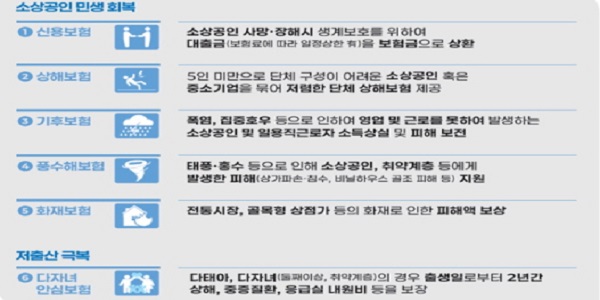

| ▲ 보험업권은 금융당국과 보험료를 전액 지원하는 상생 보험상품 사업을 추진한다. 사진은 상생상품 세부 내용. <금융위원회> |

[비즈니스포스트] 보험사들이 교육세율 인상 논의, 생산적 금융 투자 요구에 이어 상생보험을 출범하는 등 ‘착한 부담’을 연이어 안고 있다.

보험업계 안팎에서는 정책 당국의 포용금융 강화 취지에는 공감하지만 자본비율과 손해율 관리 부담이 줄어들지 않은 상황 속 현실적 어려움이 있다는 의견이 나온다.

27일 보험업계에 따르면 상생 보험상품 활성화와 관련해 지원 방법을 모색하고 있다.

전날 금융위원회는 보험업권에서 보험료를 전액 지원하는 상생 보험상품을 3년 동안 운영하며 여기에 활용할 상생기금 300억 원(생보 150억 원, 손보 150억 원)을 조성한다고 발표했다.

이번 상생 보험상품은 지역 특색에 맞는 맞춤형 지원사업을 추진하고자 전국 17개 시·도와 함께 추진된다.

상품에는 △신용보험 △상해보험 △기후보험 △풍수해보험 △화재보험 △다자녀 안심보험 등이 포함됐으며 보험업계는 신규상품을 지속 개발해 상생상품 리스트와 보장대상 등도 확대해 나가려 한다고 밝혔다.

보험업계는 이전에도 금융권 전반 차원에서 상생 노력을 이어왔지만 새 정부가 들어선 뒤로는 더 적극적인 참여를 요구받고 있다.

보험사들이 마주한 이런 ‘착한 부담’은 공공성 확대라는 정책적 목적과 업계의 경영 지속가능성 사이에서 균형점을 찾는 문제로 이어진다.

사회적 가치와 포용금융 실현이라는 목표에는 다수가 공감하지만 보험사 전반이 겪는 자본비율, 손해율 악화 속에서 현실적 어려움도 뒤따르기 때문이다.

상생 보험상품도 취지는 좋지만 전체 사업재원 가운데 최대 90%를 보험사 상생기금에서 지원하고 무상 가입으로 운영되는 만큼 보험사들에게는 타격이 있을 것이라는 우려가 나온다.

앞서 금융당국은 벤처와 혁신기업에 대한 투자를 확대하는 ‘생산적 금융’을 강조하며 보험사들의 참여를 당부하기도 했다.

생산적 금융은 이재명 정부에서 금융 자원을 혁신·벤처기업, 첨단산업 등 실물경제 성장에 기여하는 분야에 집중적으로 배분하는 정책 기조를 뜻한다.

위험도가 높은 투자를 단행하기 어려운 보험사의 어려움을 고려해 위험계수, 자본규제 완화 논의도 병행되고 있지만 실제 현장에서는 실효성에 여전히 의문을 가진다.

한 보험업계 관계자는 “여러 투자처로 자금이 흐르며 보험사도 생산적 금융 기조에 동참할 수 있다는 점에서 의미 있지만 실제로 규제완화 방향성은 지켜봐야 한다”고 말했다.

세제 측면에서는 교육세도 보험사들의 또 다른 부담 요인으로 꼽힌다.

정부는 연간 수익금액이 1조 원 이상인 보험사 등 금융사 대상 교육세율을 현행 0.5%에서 1%로 상향하는 내용의 교육세법 개정안을 추진하고 있다.

이는 26일 국무회의에서 원안대로 의결돼 다음 달 국회를 통과하면 2026년 1월부터 바로 시행된다. 다만 적용 범위 등 세부 사항과 관련해서는 의견을 모으고 있다.

![보험사들 짓누르는 '착한 부담', 교육세·생산적 금융에 상생보험 가세]()

| ▲ 기획재정부는 26일 교육세율 인상 등이 포함된 세법개정안을 확정했다. 세부 사항 관련 의견은 아직 수렴하고 있는 것으로 알려졌다. |

기획재정부는 “입법예고 기간에 금융권 등의 건의를 접수했지만 구체적 내용에 대해서는 결정된 바 없다”고 밝혔다.

보험사의 경우 수입보험료를 교육세 과세 기준으로 삼기 때문에 보험사 재무와 수익에도 직접 영향이 갈 수밖에 없는 구조다. 세율 인상에 따라 고객이 직접 마주하는 보험료도 오른다는 어려움도 지적된다.

박혜진 대신증권 연구원은 “교육세는 회계상 사업비에 반영되기 때문에 가정변경이 불가피하다”며 “주요 보험사는 대부분 수입보험료가 1조 원을 넘기 때문에 세율 인상이 확정되면 손익에 영향을 받는다”고 분석했다.

이에 손해보험협회와 생명보험협회는 세제개편안 입법예고 마감일인 14일 교육세 관련 회원사 대상 의견을 모아 현장의 어려움과 우려를 담은 의견서를 당국에 제출한 것으로 알려졌다.

한 보험사 관계자는 “교육세 등 취지엔 공감하지만 업권별 현재 상황에 맞게 논의가 진척됐으면 한다”며 “현장 의견을 많이 들으며 사회 전체가 살아나는 방향이 됐으면 한다”고 말했다.

다른 금융권 관계자는 “상생과 포용금융에 동참하며 사회에 기여하는 것은 좋은 의미라고 본다”며 “다만 실제 보험사들이 겪는 자본규제나 손해율 관리 등 어려움을 고려하면서 논의되면 사회와 보험권 모두에 도움이 되는 방향성이 될 것”이라고 짚었다. 김지영 기자