현대자동차와 기아자동차가 세단과 SUV(스포츠유틸리티 차량) 등 레저용차량(RV)의 '플랫폼' 통합을 추진한다.

플랫폼은 자동차를 구성하는 기본 뼈대를 뜻하는데 이를 통합함으로써 차량 개발의 효율성을 끌어올리겠다는 것이다.

![<a href='https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=425898' class='human_link' style='text-decoration:underline' target='_blank'>정의선</a> 원가경쟁력 강화 '성큼', 현대차그룹 세단과 SUV 플랫폼 통합]() 정의선

정의선 현대차그룹 총괄 수석부회장이 강조해온 원가 경쟁력 강화가 플랫폼 통합으로 더욱 구체화할 것으로 보인다.

23일 현대차그룹에 따르면 중장기적으로 세단과 레저용차량의 개발 플랫폼을 통합하는 작업이 검토되고 있다.

기아차가 최근 싱가포르와 홍콩을 시작으로 프랑크푸르트, 런던, 파리, 토론토, 뉴욕, 보스턴, 샌프란시스코 등에서 해외 주요 기관투자자를 상대로 연달아 열기 시작한 해외로드쇼(기업설명회)에서 이런 계획이 공개됐다.

기아차는 ‘지속가능한 성장을 위한 전략’을 소개하면서 차세대 플랫폼인 iGMP(innovative Global Modular Platform)를 소개했다.

iGMP는 부품의 표준화·공통화 비율을 높임으로써 통합 플랫폼의 역할을 강화한 새 플랫폼을 말한다.

기아차는 구체적 시점을 밝히지는 않았지만 현재 국내외 자동차 개발에서 따로 운영되고 있는 세단과 레저용차량의 개발 플랫폼을 하나로 합치겠다고 밝혔다.

각 세그먼트별 특성에 따라 별도로 운영된 세단과 레저용차량의 플랫폼을 일원화하겠다고 밝힌 것은 이번이 처음이다.

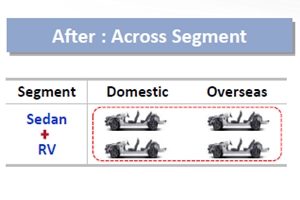

기아차는 “제품 계획과 디자인, 개발, 조달을 통합하는 계획을 통해 현재 각 세그먼트(세단, 레저용차량)별로 분산된 플랫폼을 세그먼트를 아우르는(Across Segment) 플랫폼으로 만들 것”이라고 설명했다.

기아차가 밝힌 플랫폼 통합작업은 결국 현대차그룹의 플랫폼 통합이라고 봐도 무방한 것으로 파악된다.

현대차와 기아차는 자동차 개발에서 플랫폼을 공유한다. K3과 아반떼, K5와 쏘나타, K7과 그랜저가 플랫폼을 공유하는 방식이다. 레저용차량에서도 팰리세이드와 텔루라이드의 플랫폼은 동일하다.

플랫폼 일원화는 현대차그룹이 추구해온 비용 절감, 즉 원가 경쟁력 강화와 직결되는 전략이다.

정의선 수석부회장은 지난해 말 해외법인장 회의를 직접 주재하며 2019년을 ‘V자 회복’의 원년으로 만들자는 각오를 다졌다.

![<a href='https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=425898' class='human_link' style='text-decoration:underline' target='_blank'>정의선</a> 원가경쟁력 강화 '성큼', 현대차그룹 세단과 SUV 플랫폼 통합]()

| ▲ 현대차그룹의 통합 플랫폼 방안. <기아자동차> |

정 수석부회장은 이후 임원진들에게 판매량뿐 아니라 수익성까지 끌어올릴 수 있도록 원가 경쟁력 개선을 통해 수익성을 높일 수 있는 방안을 마련할 것을 당부하기도 했다.

이를 실현시킬 수 있는 방안으로 ‘플랫폼 통합’ 카드를 꺼내들었다고 볼 수 있다.

플랫폼은 파워트레인(엔진과 변속기 등 동력전달계)과 차체, 서스펜션 등 자동차를 구성하는 기본요소들을 조합한 것을 말한다. 차량에 필수적으로 포함되는 요소를 일련화하는 것으로 자동차의 뼈대로 일컬어진다.

이를 통합하면 부품을 표준화하고 서로 호환 가능한 부품이 많아져 차량 개발 단계부터 투자비용을 대폭 절감할 수 있다.

폴크스바겐 등 해외 여러 완성차기업이 플랫폼 통합에 심혈을 기울이는 것도 이 때문이다.

폴크스바겐은 이미 2012년 통합 플랫폼 MQB를 도입해 휠베이스와 차폭 등 차체 규모뿐 아니라 가솔린과 디젤, 하이브리드, 전기차 등 엔진 종류에도 관계없이 대응할 수 있는 개발방식을 갖춰놓고 있다.

기아차는 통합 플랫폼 발표자료를 통해 “통합 플랫폼은 모듈 유연화를 통해 내연기관차뿐 아니라 친환경차까지도 아우를 수 있다”고 설명하기도 했다.

현대차그룹 관계자는 “4차산업혁명에 대응하기 위해 효율성 제고 목적의 플랫폼 최적화작업을 꾸준히 실행하고 있다”며 “플랫폼 통합은 비용 절감에도 도움이 되는 것이 사실이며 중장기적으로 계속 추진될 것”이라고 말했다. [비즈니스포스트 남희헌 기자]